2023 - Pro Kulmerauer Allmend

Hauptmenü:

Aktuell

22.12.2023

Die FDP macht einen Schwenker zugunsten der Atomenergie.An ihrer letzten Delegiertenversammlung schwenkte die Partei auf den Kurs Ihres PräsidentenThierrry Burkart ein und beschloss:

►„Die Versorgungssicherheit mit Elektritität erfordert (….) den Einsatz aller verfügbaren

Technologien; auch der Kernenergie.“► Dies nach der Feststellung, dass wir 2050 eine Stromlücke von bis zu 43 TWh haben würden,

etwa 2/3 des heutigen Stromverbrauchs.

► Da die FDP zusammen mit der SVP und Gleichgesinnten aus der Mitte eine Mehrheit im Parlament

bilden kann, ist ihre neue Haltung von grosser Bedeutung.

► Wichtig auch: Die Kernenergie ist wirtschaftlich (gemäss einem Papier des Nuklearforums

vom 19. 12. 23).

(Diese Informationen aus NZZ, 20. 12. 2023, S.7)

18.12.2023

COP 28 Dubai: Klima- und Energiezukunft

Warum heisst die Uno-Klimakonferenz COP?

► Bei der UNO besteht eine " United Nations Framework Convention on Climate Change".► COP bedeutet "Conference Of Partners", also Konferenz der Vertragsstaaten.Was hat sie hevorgebracht?► Nebst anderem haben 22 Länder* versprochen, die Kapazität ihrer Atomkraftwerke zu

verdreifachen! (NZZ 5.12.23 S.1)

► Damit hat sich die Einsicht durchgesetzt,

dass die Kernkraft zur klimafreundlichen Deckung unseres Energiebedarfs nötig ist.

► *) Natürlich ohne die Schweiz! 😒😒😒

12.10.2023

Finnland* setzt auf Atomstrom. Weshalb?

*) 338472 Km2 (8,25 x CH), Bev. 5.54 Mio. (2021)

► In diesen Tagen ist im finnischen Olkiluoto der neueste und

stärkste Atomreaktor ans Netz gegangen.

► Es handelt sich um die grösste in Europa betriebene Anlage

vom neuen Typ EPR (European Pressurised Reactor) mit 1600

MW Leistung. (Ein weiterer läuft schon im chinesischen

Thasian.)

► Er fügt sich in eine Gruppe von 3 Reaktoren , deshalb die

Abkürzung OL-3. (Finnland insgesamt 5 AKW.)

► Damit wird Finnland unabhängig von russischen Importen, das

Land wird selbstversorgend.

► Doch nicht genug:

OL-3 ist das erste Kernkraftwerk der Welt, dessen Abfallproblem schon bei der Planung gelöst wurde:Direkt daneben entsteht das geologische Tiefenlager Onkalo, das als erstes weltweit den Betrieb in etwa 2 Jahren aufnehmen soll.Die Abfälle werden also direkt neben dem AKW in Stahl und Beton verpackt und dann in einem absteigenden Spiraltunnel 430 m in die Tiefe gefahren und gelagert.(Ausländische Abfälle werden aber nicht übernommen.)Links:(Am Anfang der Artikel auch Bilder, die aus urheberrechtlichen Gründen nicht direkt veröffentlicht werden können.)Atomstrom, ja bitte! Warum Finnland auf Kernenergie setzt (nzz.ch)In Finnland steht das Atomendlager Onkalo vor dem Start (nzz.ch)

06.10.2023

Frankreichs Park von Atomkraftwerken produziert wieder voll

Nach 2 Jahren mit Problemen ist Frankreich wiedererster Strom-Exporteur Europas.(Mitteilung LE FIGARO)

► In Frankreich stehen 56 Atomkraftwerke.

► Während 2 Jahren mussten bis zu 32 Anlagen stillgelegt werden; man hatte

► Der Betreiber EDF entwickelte ein innovatives System zur Kontrolle der Leitungenkleinste Risse in Leitungen entdeckt.

mittels Ultraschall.

► Damit wurde es möglich, die nötigen Reparaturen voranzutreiben und den

Nuklearpark wieder voll in Betrieb zu nehmen.

► Die Schweiz wird also weiterhin fehlenden Strom in Frankreich zukaufen können.

► Schweizer Prinzip also: Die AKW sollen in Frankreich stehen,

wir wollen keine neuen.

Wäre das etwa scheinheilig?

22.09.2023

Ohne Kernkraft droht eine Stromlücke

Die NZZ veröffentlicht exklusiv eine

ETH-Studie unter diesem Titel.

(NZZ, 12.9.2023 S 7)

ETH-Studie: Festhalten an Kernkraft macht Stromversorgung sicherer und günstiger (nzz.ch)

Bild rechts: KKW Leibstadt, Wladyslav Sojka (www.sojka.photo)

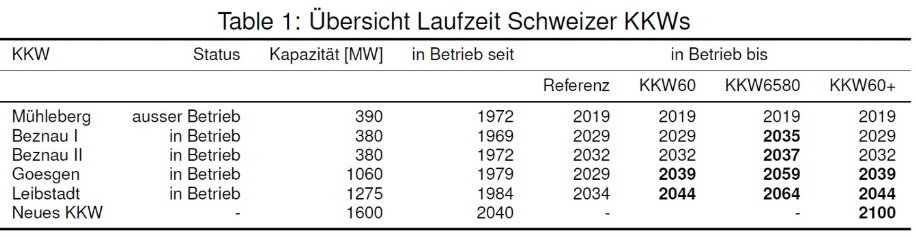

Zum besseren Verständnis:"Kapazität" meint die Installierte Leistung (wie viel ein KKW leisten könnte, wenn es1 Jahr lang unter Volllast liefe.)"in Betrieb bis": Hier werden 4 verschiedene Szenarien von Betriebsdauern erwähnt:1. (Szenario Referenz) Wie bisher vorgesehen:Abschaltungen nach 50 oder 60 Jahren Betrieb:Beznau I 60 J, Beznau II 50 J., Gösgen 60 J., Leibstadt 60 J.2. (Szenario 60) Betrieb der 4 KKW bis 60 Jahre Laufzeit.(Abschaltung Beznau 2029/2032, Gösgen 2039, Leibstadt 2044)3. (Szenario 65/80) KKB I + II je 65 Jahre, KKG und KKL je 80 Jahre(Abschaltung KKB I 2035, KKB II 2037, KKG 2059, KKL 2064)4. (Szenario 65/80) Zusätzlich zu 60 Jahren Laufzeit der Bisherigen wird

2040 ein neues KKW 1,6 GW ans Netz genommen.

Der Bau des neuen würde 7.5 Jahre dauern

(In Asien können sie's schneller; unter 5 Jahren.)*

*) Somms Memo 361 (14.9. 2023)

Vorteil Ein KKW läuft praktisch im Dauerbetrieb (Ausnahme Revision) und produziert grundlastfähigen Bandstrom.

Darum sehr hohe Auslastung von rund 90 - 91%

Zum Vergleich:

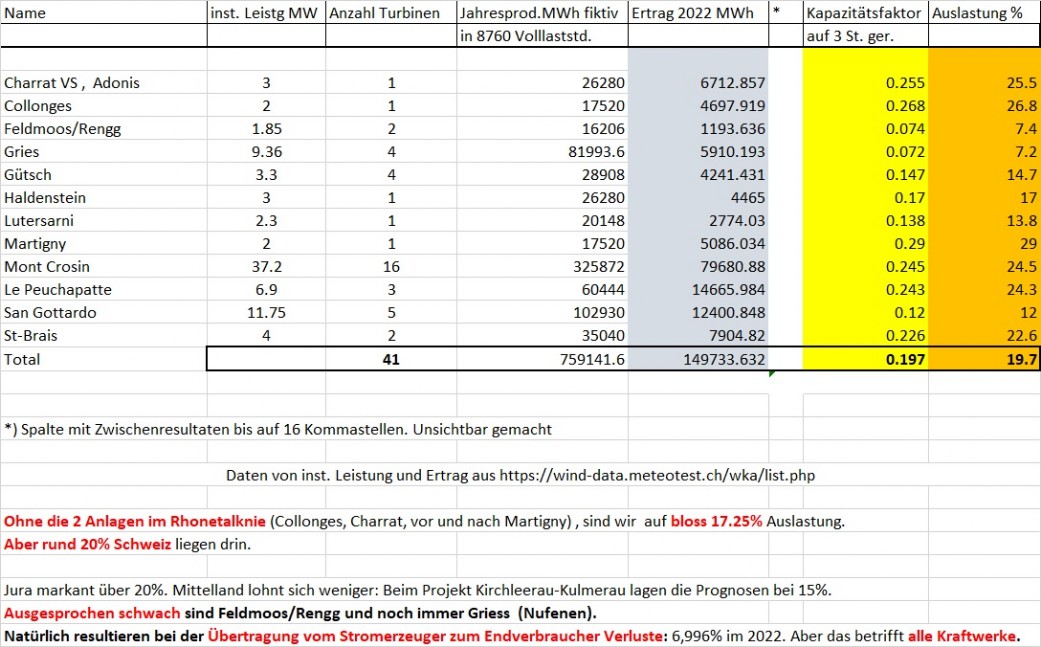

Windturbinen bei uns im Durchscnitt knapp 20% Leistung (modernste Riesen) 5,56 MW. (Projekt Thundorf)

Photovoltaik geringer: Alpsolar: 16,6% (Projekt Gondosolar)

In unsern Lagen (Mittelland) 11,4 - 14% je nach Stärke der Panels

Vergleich KKW / Windkraft:

Wenn wir bloss unser stärkstes KKW leistungsmässig durch WKA ersetzten und die geringere Auslastung kompensieren wollten, müssten wir 982 Turbinen aufstellen!!! (für gleich viel Strom, aber Flatterstrom.)

Die ETH-Studie zieht 5 Hauptschlussfolgerungen: (kürzer und vereinfacht)

► 1. Der Ausstieg aus der Kernenergie vor 2050 kann zu höheren Stromimporten

im Winter führen.

► 2. Ein längerer Betrieb von KKW kann Strom in Winter liefern und die

Winterimporte verringern.

Das reduziert enorm Kosten:

Ersparnisse: 3 Mrd. Fr. im Szenario 60 / 11 Mrd. Fr. im Szenario 65/80).

Dies könnte die Gesamtkosten der Stromerzeugung senkenund den Anstieg der Strompreise abmildern.KKW passen ins bestehende Übertragungs und Verteilnetz (siehe unten, Punkt 5)► 3. Ebenfalls bei Atomausstieg vor 2050 müssen wir enorm in die Erneuerbaren

investieren: 19 Mrd. Fr.!

► 4. Das zukünftige CH-Elektrizitätssystem basiert wohl stark auf Wasser und Sonne

(der Ausbau der Erneuernbaren wird weitergehen).

Dies verändert die Betriebsform der KKW:- Sie werden vermehrt im Winter betrieben, (und) wenn Erneuerbare weniger liefern.

- Das bedingt ein Hochfahren aus dem Stillstand auf Vollleistung in wenigen Stunden.Neue KKW können das besser.► 5. In den Gesamtkosten sind die Kosten für den notwendigen Ausbau des Übertragungs-

und Verteilnetzes nicht enthalten!

Generell wichtig:

Strombedarf: Wir werden bis 2050 massiv mehr Strom brauchen, (ETH schätzt 90 TWh/a = plus 58%)

denn: Ausstieg aus den "Fossilen heisst, dass derern Energie auch durch Elektrizität ersetzt werden muss.

ETH-Studie im Detail HIER (Full report, 26 S./1.394 KB)

13.09.2023

Die Abstimmung im Wallis:

Am 10.9.2023 melden die Medien, die Walliser Bevölkerung habe sich mit 54% der Stimmen gegen die rasche Errichtung von grossen Solarparks im unbesiedelten Alpengebiet (Solarexpress) ausgesprochen.

Bild: Projekt Solarpark Grengiols. ig-safischtal.ch

Worum geht es? -> Solarexpress

► Analog zum "Windexpress" (-> Aktuell 16.5.2023) beschloss das Parlament schon vorher eine

Beschleunigung des Bewilligungsverfahrens für Solarparks.Konkret:► Beschluss Änderung Energiegesetz 30. Sept. 2022► Inkrafttreten 01. Okt. 2022

(Das dringliche Gesetz untersteht zwar dem fakultativen Referendum, aber die Referendumsfrist von 90 Tagen beginnt bei Dringlichkeit gleichzeitig mit der Inkraftsetzung und ist längst abgelaufen.)Beim Windexpress läuft die Referendumsfrist noch bis 05.10.2023

► Die bundesrätliche Verordnung zur Umsetzung stammt vom 17. März 2023.

► Unterschied zum Windexpress:

Und das Wallis?Baubewilligung zwar durch den Kanton, aber mit Zustimmung Gemeinde/Grundeigentümer.

► Die Kantone müssen ihre Verfahren anpassen. Die Walliser Regierung veröffentlichteinen Erlass (Dekret).

► Die Grünen (VS) und Pro Natura lancieren dagegen ein Referendum.► Erfolg: 54% lehnen das Dekret (und damit die hochalpinen Grossanlagen in unberührten

Naturlandschaften) ab.

► Fazit: Nun geht es auf dem alten, langsameren Weg weiter, die Anlagen sicnd nicht

einfach begraben.

05.09.2023

Windpark Ste-Croix fertiggestellt

Gemäss einer Meldung in den 9-Uhr Nachrichten von RTS (Radio Suisse Romande, 9Uhr) ist in Ste-Croix die letzte der 6 Turbinen installiert und somit der Park fertiggestellt. Der Gesamtbestand wächst auf 47 Grossturbinen in der Schweiz.

LINKS

Projekt im Detail

Protest-Chanson Michel Bühler, Ste-Croix, illustriert mit Projekt Stierenberg LU

(Original-Website für diese Ton-Video-Montage: Verein zum Schutz des Stierebergs )

04.09.2023

Zur Diskussion über den Ausbau der Windenergie in Deutschland:

Video ZDF: Pro und Contra (u.a.Schäden an der Tierwelt, Veränderung der Landschaft durch grosse Windparks, sehr sehenswert.)

02.09.2023

Schweden setzt mit voller Kraft auf Atomstrom

Ein Vergleich: Schweiz Schweden

Fläche 41 300 Km2 528 447 Km2 (12,8 x CH)Einw. 8,81 Mio. (2022) 10,49 Mio. (2022) (1,19 x CH)

El-Verbrauch 57 TWh (2022) 170 TW(2022) (1,58 x CH)

Was auffällt: ► Schweden ist sehr viel grösser als die Schweiz.

► Die Bevölkerungszahlen S-CH sind

vergleichbar.

► Aber der Stromverbrauch istanderthalb Mal so gross.

Warum? ► Schweden hat einen bedeutenden Bodenschatz:

EIsenerz-Bergwerk Kiruna

Die Grube ist heute der weltgrösste unterirdische Erzabbau. Daneben Erz-Tagebau in Gällivare (Malmberget).Nebst der eigenen Stahlindustrie kann das Land auch Erz exportieren.Schwedens Industrie ist bedeutend:

► Bergbau - Eisenverhüttung, Stahlproduktion► Autos - Schiffe - Flugzeuge - Maschinen► Chemikalien - Elektronik - Telekomm► Holzindustrie - Papier (68,7% sind Wälder)Das alles erklärt den grossen Strombedarf.

Und in beiden Ländern wird der Strombedarf zunehmen:

Schweiz: DIe ETH rechnet für 2050 mit 90 TWh (+ 58%)Schweden: Schon 2045 mehr als + 78%! (NZZ: über 300 TWh)Und die Lösung?

Schweden: Die zukünftige Nachfrage von Wirtschaft und Privathaushalten nach einer zuverlässigen fossilfreien Energieversorgung ist mit Wasser,Wind und Sonne allein nicht zu bewältigen.

Daher Kernkraft-Offensive;Die Regierung eröffnet Vernehmlassung:► Aufhebung des Verbotes von neuen Kernkraftanlagen und der Beschränkung auf 10 Anlagen.(Gegenwärtig noch 6 in Betrieb an 3 Standorten)► Bau von Anlagen eines neuen Typs (SMR), der erste dieser kleineren Reaktoren soll in 10 Jahrenstehen.► Bei den heutigen Strompreisen sollte Atomkraft rentabel sein, auch mit staatlichenKreditgarantien.

Schweden setzt auf Atomkraftwerke für die Energiewende (nzz.ch)

Und die Schweiz?

► Der Bau von neuen AKW ist blockiert durch die Zustimmung zum Energiegesetz am 5.7.2017

mit dem Verbot von neuen Anlagen.

► Die Diskussion um den Bau von neuen AKW hat begonnen. Bertreits vertreten einige Politikerdie Ansicht, dass der zukünftige Strombedarf (Wärmepumpen, Elektroautos) ohne AKW nichtzu bewältigen sei. Sie begrüssen die Verlängerung der Laufzeit* der bestehenden Reaktoren,so lange sie sicher sind, und betonen die Notwendigkeit des Baues von neuen Kernkraft-Anlagen zur Sicherung der Grundlast mit Bandstrom (Dauerstrom).

*) Verlängerung: Die Stromwirtschaft geht von mindestens 60 Jahren Betriebsdauer aus,

Nuklearexperten reden sogar von bis zu 80 Jahren. (NZZ 3.7.2023 S. 7)

► Eine Stimme aus der Fachwelt: Suzanne Thoma, ehemalige CEO der BKW: Mit neuen AKWwäre unser Land besser gerüstet. Bei WInd und Solar gebe es immer wieder Dunkelflauten.Das sieht man (...)drastisch in Deutschland.WIr seien ein Industrieland und benötigen deshalbjederzeit viel Strom.Um uns herum?

► Polen will 6 grosse KKW, dazu Kleinanlagen (SNR) mit Bauzeit von 24-26 Monaten.► Die Türkei baut seit 2018 ein Gross-AKW mit 4 Reaktoren.► Zurzeit sind in 20 Ländern 54 Kernkraftwerke im Bau, 119 in Planung. (Suzanne Thoma, s. obenI)

22.08.2023

Windpark Ste-Croix: Die erste Turbine steht.

Details und eindrückliche Bilder aus der Zeitung Le Temps:(Die Bilder können aus urheberrechtlichen Gründen nicht direkt übernommen werden.)Link: Une première éolienne se dresse au dessus de Sainte-Croix - Le TempsMan erfährt hier u.a:

► Jedes Turbinenblatt wiegt 9 Tonnen. (3 pro Turbine)

Weiteres zum Park in AKTUELL 18.2.2022 (Übersicht) und 14.11.2022 (Fundament)► Die fünf restlichen Turbinen folgen bis Ende August.► Die Inbetriebnahme des Parks ist für Ende November vorgesehen.

24.07.2023

Industrielle Windkraftanlagen in der Schweiz: Was leisten die 41* Windkraft-Grossanlagen?*) 2021:Seit Eröffnung Windpark San Gottardo (15.10.2020) = 41 GrossanlagenVergleich von installierter Leistung und effektiver Produktion (wohlverstanden von "Flatterstrom"):(Vergleich 2022/2017 in Windprobleme-> Zahlen/Begriffe)Auslastung in Prozent der 41 Gross-Windkraftanlagen in der Schweiz(Datenquelle https://wind-data.ch/wka/list.php )

06.07.2023

Bild oben aus der Website von Verein Lebensqualität Wellenberg https://lebensqualität-wellenberg.ch/

Erneut beschliesst eine Gemeinde einen Mindestabstand zu Windturbinen

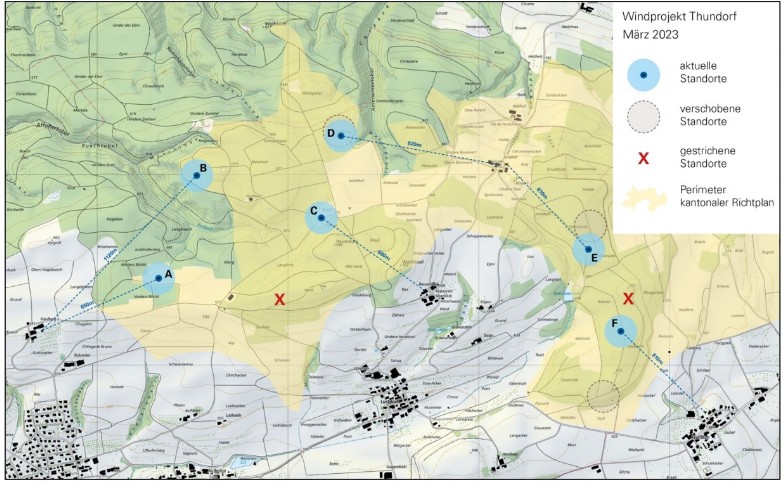

Im thurgauischen Thundorf* stimmte am 27.4.2023 die Gemeindeversammlung mit 67% Ja für einen Mindest-Abstand von 850 m"zwischen Windkraftanlagen und Gebäuden, in denen sich dauerhaft oder zeitweise Personen aufhalten können."

*) Grosse Landgemeinde mit den Dörfern Thundorf, Lustdorf, Wetzikon und Einzelhöfen. Ca. 1600 Einw.)

(Gleichzeitig stimmte die Gemeinde Amlikon-Bissegg für den gleichen Antrag, einstimmig mit 80:0 Stimmen.

Anlass dazu war ein geplanter Windpark der EKZ (Elektrizitätswerke des Kantons Zürich) auf Gemeindegebiet.

Der Park sollte zunächst 8 Maschinen erhalten. Im Dialog mit der Gemeinde erfolgte eine Reduktion auf 7 Maschinen. Schliesslich, als sich Initiative und Abstimmung abzeichneten, präsentierten die EKZ eine Version mit 6 Maschinen, grösser, leistungsstärker, dafür mit grösseren Abständen.

(Gleichzeitig stimmte die Gemeinde Amlikon-Bissegg für den gleichen Antrag, einstimmig mit 80:0 Stimmen.

Anlass dazu war ein geplanter Windpark der EKZ (Elektrizitätswerke des Kantons Zürich) auf Gemeindegebiet.

Der Park sollte zunächst 8 Maschinen erhalten. Im Dialog mit der Gemeinde erfolgte eine Reduktion auf 7 Maschinen. Schliesslich, als sich Initiative und Abstimmung abzeichneten, präsentierten die EKZ eine Version mit 6 Maschinen, grösser, leistungsstärker, dafür mit grösseren Abständen.

Alle Details: LINK EKZ überarbeitetes Layout (17.4! März 2023)

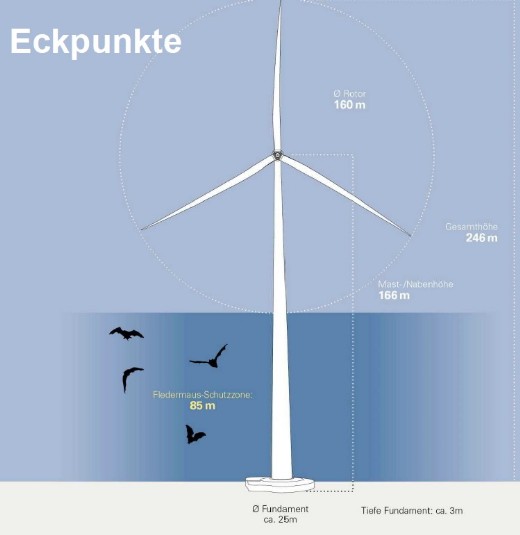

Zu den Maschinen macht die EKZ folgende Angaben:

Typ ENERCON E-160 EP5E3

Rotordurchmesser 160 m

Gesamthöhe 246 m

Typ ENERCON E-160 EP5E3

Nennleistung 5'560 kW / 5,56 MW

Nabenhöhe 166 m Rotordurchmesser 160 m

Gesamthöhe 246 m

Fundament: Durchmesser 25 m

Tiefe 3 m

Gewicht ca. 3680 t *

*) Approximative Berechnung, Stahlbeton spez. Gew. 2,5

Es wären die in der Schweiz bisher

grössten Maschinen!

Abstände neu

WKA A 650m

WKA B 1120m

WKA C 660m

WKA D 820m

WKA E 610m

WKA F 610m

Bis auf Turbine B entsprechen die neuen Abstände noch immer nicht der Anforderung der Initiative.

Das weitere Schicksal des Windparks Thundorf bleibt im Ungewissen. Sicher aber ist eine bedeutende Verzögerung!(Die EKZ warten zunächst weitere Schritte von Gemeinde und Kanton ab.)

Weitere Websites:

Lebensqualität Wellenberg : https://lebensqualität-wellenberg.ch/

Vorstellung Projekt EKZ7 Turbinen, 15.3.23: Interner Link (mit topografischer Karte 7 Turbinen. S. 15)Visualisierung Video: https://www.lebensqualität-

(Basis Originalvideo von FLCH: https://youtu.be/Ji6mxXCWNqc?t=276)

03.07.2023

Glacier Blanc in den französischen Südalpen,Klimagesetz:59.1% Ja am 18. JuniUnd jetzt?

Massif des Ecrins, Nähe Briançon

Foto aus dem Segelflugzeug 29.7.2007

1. Sofortiger Ruf nach starkem Ausbau der CO2-Abgaben

Am Tag nach der Abstimmung behandelt die UREK-N eine Parlamentarische Initiative von NR Gerhard Pfisterer (Mitte)

Forderungen: ► CO2-Abgabe auf allen Emissionen, also auch auf Treibstoffen (Verkehr inkl. Flüge)

► CO2-Abgabe periodisch anpassen, abhängig vom Absenkpfad bis 2050

► CO2-Abgabe auf allen importierten Produkten (nach CO2-Fussabdruck inkl. Logistik)

Angenommen mit 12 zu 8 Stimmen, 5 Enthaltungen.

Im Detail: 22.451 | Ein neues schlankes und wirksames CO2-Gesetz | Geschäft | Das Schweizer Parlament

2. Politiker fordern sofort neue Atomkraftwerke

So FDP-Ständerat Ruedi Noser:

► Für die Dekarbonisierung brauche es genügend günstigen Strom.

► Mit dem Umstieg von Ölheizungen auf Wärmepumpen und von Benzin- auf Elektroautos

steige der Strombedarf.

So FDP-Ständerat Thierry Burkart:

► ES brauche dringend neue Grosskraftwerke für den Winter, er ziehe Kernkraftwerke

den Gaskraftwerken vor.

So SVP Nationalrat Michael Graber:

► Er bestätigt, die SVP fordere schon seit längerem neue Kernkraftwerke.

Schliesslich auch BR Albert Rösti:

► Er hat sich verschiedentlich für Technologie-Offenheit ausgesprochen.

(NZZ 19. 06 2023 S.7)

3. Die Physikerin Dr. Irene Aegerter:

► Es geht nicht Jahrzehnte bis ein neues AKW steht.

► Der Trend geht heute zu kleinen, inheränt sicheren, modular aufgebauten Reaktoren (SMR).

Dank Vorfabrikation sind deren Bauzeiten kurz.

► In China laufen bereis 2 heliumgekühlte Hochtemperatur-Reaktoren (je 105 MW),

dazu ein flüssigsalz-Reaktor mit Thorium.

In Kanada soll 2028 ein fortgeschrittener Siedewasserreaktor in Betrieb gehen, mit 300 MW

an der Grenze zu "klein".

► Ziel ist, die Bauzeit solcher SMR auf vier Jahre zu drücken mit Kosten unter 1 Mia. Dollar.

► Solche Kernkraftwerke kann man heute bestellen, sie könnten bei uns 2035 in Betrieb gehen.Strompreis dann 5-6 Rp./ kWh.

(Leserbrief in der NZZ vom 28.6.23 )

Anmerkungen:

1.Ein SMR mit 105 MW Nennleistung würde bei uns 85 Windturbinen ersetzen

(gerechnet sind Auslastungen von 90.5%/20% und Windturbinen des grössten

gegenwärtig in der Schweiz geplanten Typs mit 5,56 MW) und erst noch regelmässig Strom liefern.

2. An anderer Stelle weist Dr. Argerter darauf hin, dass zurzeit in 20 Ländern 54 Kernkraftwerke

gebaut werden. (NZZ 30.11.22)3. Export und Import wechseln sich im "Stromverkehr" mit dem Ausland ständig ab.

Im Sommerhalbjahr ist die Bilanz für die Schweiz positiv, im Winterhalbjahr übersteigt

der Import weitaus meistens den Export* ("Winterlücke"). Wir sind also im Winterhalbjahr nicht imstande, genügend Strom für unser Land zu erzeugen.

Wir importieren dann Strom aus Atomkaftwerken in Frankreich, sind froh, wenn diese laufen und genügend Strom liefern können, wollen aber bei uns keine haben!!! LLL

*) Genaue Zahlen in Elektrizitätsstatistik (BFE)

16.05.2023

Windexpress:

► Starker politischer Druck für einen schnellen Gross-Ausbau der

Windstromproduktion

► Einschränkung der direkten Mitsprache der Gemeinden

Helvetia macht sich Gedanken zur schweizerischen Staatsidee

Windkraftanlagen sind grosse Bauwerke, die für Orts- und Landschaftsbild bedeutend sind. Die sie betreffendern Entscheidungsbefugnisse Nutzungsplan und Baubewilligung den Einwohnergemeinden wegzunehmen, wie sich das gegenwärtig auf Bundesebene und z.T. in Kantonen abzeichnet, widerspricht eklatant den Grundlagen des eidgenössischen Staatsgedankens und ist deshalb im eigentlichen Sinn unschweizerisch.Es liegt in der menschlichen Natur, dass sich Gemeinschaften eine Organisationsform geben. Die räumlich grösste Gemeinschaft ist der Staat. Sein eigentlicher Zweck ist die Sicherheit, Wohlfahrt und Freiheit seiner Bürgerinnen und Bürger, also der Mitglieder der Gemeinschaft. Im Idealfall aus unserer Sicht geben sich die Mitglieder ihre Organisationsform selbst, sie wird ihnen nicht von einer Macht aufgezwungen.In der Demokratie nach unserem Verständnis liegt die oberste Gewalt bei den Bürgerinnen und Bürgern. Das bedingt jedoch, dass sie sich mit dem Staat identifizieren, können, also wahrnehmen, dass sie gegebenfalls wirklich etwas zu sagen haben. Das Gegenteil wäre der Eindruck, dass sowieso alles von oben, über ihre Köpfe hinweg, entschieden wird. Das führt zu einer Entfremdung vom Staat, die auch hierzulande zu beobachten ist.Die einzigartige schweizerische Staatsidee beruht auf zwei Pfeilern:Zum einen:Die ausserordentliche Konsensfähigkeit unterschiedlicher politischer Richtungen, die tragende Kompromisse ermöglicht. Demnach sind unsere Exekutiven auf allen Ebenen – Bundesrat bis Gemeinderäte – nicht Mehrheits- oder Koalitionsregierungen, sondern Kollegialbehörden.Zum andern:Das Prinzip der Subsidiarität. Es soll die obere politische Ebene nichts entscheiden, was nicht auf der unteren Ebene geregelt werden kann.Die unterste politische Ebene, und zugleich umfangmässig die geringste, ist die Gemeinde.Sie steht den Bürgerinnen und Bürgern am nächsten. Im Idealfall kennt man sich sogar mehr oder weniger in der Gemeinde, fühlt sich aufgehoben, kennt die Behördenmitglieder, die man wählt. Man kann die Probleme verstehen, die sich auf Gemeindeebene stellen und hat die Möglichkeit, in der Gemeindeversammlung oder Im Gespräch mit Behördenmitgliedern persönlich dazu Stellung zu nehmen und etwas zu bewirken. Hier machen Bürgerinnen und Bürger am direktesten die Erfahrung, dass sie selbst Teil dieses Staates sind und dieser nicht ein abstraktes Gebilde ist, in dem sowieso alles von oben über ihren Köpfen entschieden wird.Natürlich gibt es noch weitere Wege zur Mitwirkung wie Initiative und Referendum und vielen Abstimmungen zu Sachfragen, aber das ist wieder eine andere politische Arena, in der vor allem die Meinung der Einzelnen viel weniger Gewicht hat.Es ist deshalb falsch, das Subsidiaritätsprinzip einzuschränken und den Gemeinden wichtige Entscheidungsmöglichkeiten zu entziehen.

Die Fakten:

1a. Parlamentarische Initiative UREK-N (Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates):

"Dringliches Gesetz zur Beschleunigung von fortgeschrittenen Windparkprojekten"

Die Baubewilligung für Windenergieprojekte im nationalen Interesse soll neu vom Kanton erteilt werden.

► Gemeinde kann nicht mehr über Baubewilligung entscheiden!

Der Instanzenzug für Beschwerden gegen diese Baubewilligung soll gestrafft werden.

► Beschwerde an Bundesgeicht nicht mehr möglich (ausser es läge eine "Rechtsfrage von grundsätzlicher

Bedeutung" vor)

Dafür nötig sind Änderungen im Energiegesetz und im Bundesgerichts-Gesetz.Details siehe Medienmitteilung UREK-N / Gesetz (Text wie momentan veröffentlicht)

Stand 6.6.2023 NR hat zugestimmt (134:51, Enth. 9)

SR Zustimmung mit leichter Modifikation

NR folgt in der Differenzbereinigung dem SR

1b. Kantonale Gesetzgebung mitg gleicher Zielrichtung

Beispiel Luzern:Revision des Baugesetzes: Wenn der Kantonale Richtplan genehmigt ist, kann der Kanton das Verfahren für eine Bewilligung eröffnen. Den Gemeinden wird die Nutzungsplanung für die Ausscheidung von Windkraftzonen entzogen.Details:Stand: Vernehmlassung abgschlossen

Beratung Kantonsrat noch ausstehend

2. Kantone revidieren Richtpläne und fügen dutzendweise Windenergiezonen

ein

Neuestes Beispiel GR:Der Kanton Graubünden plant über 30 Windparks in den schönsten Landschaftsperlen der Alpen. Mit Ausnahme vom Oberengadin sind in allen Tourismusdestinationen des grössten Schweizer Kantons potentielle Windparks vorgesehen. Die romantischsten (Eisenbahnrouten, die bekanntesten Winter-sport-Orte, die beliebtesten Pässe und zuletzt gar die Bartgeier-Nistplätze sollen nicht von den Plänen der Bündner Regierung verschont bleiben. (Aus Medienmitteilung Freie Landschaft)Vernehmlassung läuft bis 30. Juni 2023 ► Detailierte Unterlagen mit Karte

3. Was meint unser Energieminister?

Bundesrat Albert Rösti äusserte sich kürzlich im Rahmen eines Anlasses in Kleindöttingen:

"Wir müssen ehrlich mit uns sein. Unsere Lage ist auch zum Teil selbtverschuldet, z.B. mit dem Ausstieg aus der Kernkraft."

"Kurzfristig können wir nur mit Wind, Wasser und Solarenergie Energie erzeugen. Alle anderen Technologien brauchen Jahrzehnte, um entwickelt zu werden. Erneuerbare Energie hat Vorrang. Windräder sieht man zwar in der Landschaft, aber wir brauchen nun einmal Strom."

Zitiert aus AARGAUER WOCHE/REINACHER WOCHE, 9.5.2023

4. KIG §§§§§§§§§§ KIG §§§§§§§§§§ KIG §§§§§§§§§§ KIG

Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung derEnergiesicherheit (Abstimmung vom 18. Juni 2023)

Vorbemerkungen:

► Die Vorlage will die Verpflichtungen zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens von 2015

erfüllen.

► Das Pariser Abkommen stützt sich auf den UNO-Klimarat IPCC, der davon ausgeht, dass die

(unbestrittene) Klimaerwärmung durch Reduktion der CO2-Emissionen begrenzt werden kann,und dass dringlicher Handlungsbedarf besteht.

► Diese Auffassung gilt heute als Gewissheit, gestützt von der Einigkeit der Wissenschaft.► Diese Einigkeit besteht in Wirklichkeit nicht: Es gibt rund 1000 namhafte Persönlichkeiten

der Wissenschaft, die die Rolle des CO2-Anteils in der Atmosphäre differenzierter sehen und zu anderen Resultaten kommen.

Sie werden jedoch in der heutigen öffentlichen und politischen Meinung nicht gehört.

Zur Gesetzesvorlage „KIG“: (-> Originaltext)a) ReduktionszieleSie enthält vor allem einen konkreten Katalog von CO2-Reduktionszielen gegenüber Stand 1990

in verschiedenen Sparten für den Zeitraum bis 2050

Beispiele: - Gebäude: bis 2040 82% Reduktion

Bis 2050 100% Reduktion

-Verkehr: Bis 2040 57% Reduktion

Bis 2050 100% Reduktion

- Gesamt Bis 2040 75% ReduktionBis 2050 soll „die Wirkung der in der Schweiz anfallenden von Menschen verursachten Treibhausgasemissionen“ netto Null betragen.Nachher muss „die durch Anwendung von Negativtechnologien entfernte und gespeicherte Menge an CO2 die verbleibenden Treibhausgasemissionen übertreffen“.► Diese Ziele erhöhen den Strombedarf massiv, aber woher der Strom kommen soll,

bleibt unklar.

Und der Preis?

b) FinanzierungFinanzielle Förderung ist (u.a.) vorgesehen für1. „Anwendung von neuartigen Technologien und Prozessen“ (6.1,)2a. „Ersatz von (…) Heizungen durch eine Wärmeerzeugung aus erneuerbaren

Energien (= Wärmepumpe)

2b. „Massnahmen im Bereich der Energieeffizienz“ (Anhang Art.14)

Die Bundesversammlung bewilligt die Verpflichtungskredite

(Für 2a sind das 1,2 Mia. Fr. verteilt auf 10 Jahre (Anhang Art.14).Für 2a und 2b sind 3,2 Mia. Fr. in 10 Jahren plausibel.)

3. Der Artikel 12:„1.Vorschriften anderer Bundeserlasse und kantonaler Erlasse, insbesondere

in den Bereichen CO2, Umwelt, Energie (…) Strassen und Luftverkehr sowie Mineralölbesteuerung, sollen so ausgestaltet werden, dass sie zur Erreichung der Ziele dieses Gesetzes beitragen.“

„2. (…) für Berg- und Randgebiete (…) werden zusätzliche Unterstützungen

vorgesehen.“

Der Artikel gibt dem Bund praktisch freie Hand für alles.

- Es ist eine Vollmacht-Erteilung an den Bund.- Die Subsidiarität wird ausgehebelt zugunsten obrigkeitlicher Macht.- Was die Politik aus dem Gesetz machen wird, bleibt im Dunkeln.4. Generell:

Die ganze Vorlage ist kurz und allgemein (schwammig) abgefasst.Sie lässt viele Fragen offen

c) Diskussion:

► Die Kosten können sehr hoch werden. Das Geld muss der Bund beschaffen, entweder

durch Steuern oder durch Abstriche in anderen wichtigen Bereichen.

Private z.B. sind betroffen, wenn sie zu Massnahmen verpflichtet werden, die durch Subventionen nur zum Teil entschädigt werden.

Die NZZ betont, dass das Netto-Null-Ziel nicht gratis zu haben ist und der Bundesrat den Bürgern „Sand in die Augen“ streue.

► Ob die CO2-Reduktionsziele in den einzelnen Etappen und bis 2050 erreicht werden können,

ist sehr fraglich.

Bereits die Energiestrategie 2050 ist gescheitert, weil sie auf Annahmen beruhte, die dann nichteintrafen: - Es brauche nicht mehr Strom, im Gegenteil

- Defizite (Winter) könnten jederzeit unbeschränkt durch Importe kompensiert werden- Ausbau der Erneuerbaren gehe schneller voran- Auch von Gaskraftwerken war die Rede. Aber die kamen nicht.- Falsche Prognose Bevölkerung: 9 Mio. bis 2050, nun aber Ende 2023 in Sicht

Sie war Wunschdenken. (Siehe Aktuell 2022/ Aktuell 2023)

Insofern ist auch das KIG ein spekulatives Gesetz: Man deklariert Ziele ohne Gewissheit, sie erreichen zu können.► Auswirkungen: Freie Landschaft Schweiz rechnet vor:

Es fehlen ab 2034 (ev. 2044, Abschaltung/ev. Laufzeitverlängerung des letzten AKW)

25 Milliarden Kilowattstunden (25 TWh) Strom aus den Atomkraftwerken, und es braucht zusätzlich rund 50 Milliarden kWh (50 TWh), die die Fossilen zu ersetzen. Bis dann müssten wir nicht weniger als 7‘000 neue Windkraftwerke oder weit über 250 Quadratkilometer Solarpanels zubauen. Das ist mehr als der Neuenburgersee. Und bis 2050 wären nochmals mehr Anlagen nötig.

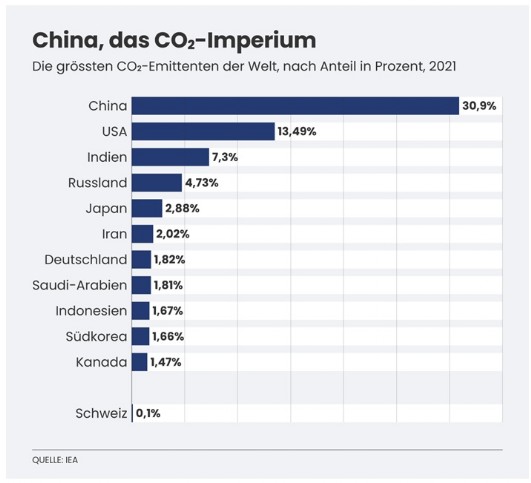

► Vorbild Schweiz?Unser Anteil an CO2-Emissionen weltweit beträgt 0.1% (1 Promille)

Vergleich:

(26.4.23)

IEA

Muss die Schweiz vorauseilend eine ideologische, global wirkungslose Vorbildrolle

übernehmen, bevor die grössten Emitenten (allen voran China, USA, Indien) ihren Ausstoss wesentlich reduziert haben?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Und das Fazit von alledem?Das Hoffen auf Fortbestehen der Importmöglichkeit von Strom könnte sich bald als Illusion erweisen, nämlich dann, wenn- die EU neue Netznutzungs-Regeln in Kraft setzt (2025) und wir kein Stromabkommen haben.

- die anderen Länder ihre Kapazitäten selber brauchen. (Wer beliefert uns dann noch?)Was wir vor allem brauchen, ist eine Energiestrategie, die uns eine eigenständige (autarke) Stromversorgung sichert, auch für den Winter.Das wird, besonders nach 2044, nicht ohne Kernkraft gehen, Stromproduktion mit der grössten Energiedichte und geringstem Materialaufwand pro KWh. Bis zu neuen (und sicheren) Anlagen braucht es es nicht Jahrzehnte; ein Kleinreaktor (SMR) steht in 7 Jahren.

26.04.2023

langjähriger Direktor des BFE (1.11.1977-31.3.2001).

Er hat sich jüngst geäussert in einem Artikel vom 22. Januar 2023 auf der Plattform des Carnot-Cournot-Netzwerks.

Kiener stellt klar:

► Die ES 2050 ist Wunschdenken.

Sie erforderte massiven Stromimport im Winter.

(In den letzten sieben Wintern betrug der Importüberschuss fünfmal mehr als 4,5 TWh, im Winter 2021/22 gar 7,8 TWh, d.h. fast ein Viertel des Landesverbrauchs. Es fehlte uns in etwa die Wintererzeugung zweier Kernkraftwerke der Grösse des KKW Gösgen.)Siehe dazu die Grafik Prognose BFE im vorherigen Beitrag (unten, 16. 4. 2023)

Das ist keineswegs garantiert.(Situation in Frankeich /Deutschland, neue Netznutzungs-Bestimmungen EU, kein Stromabkommen EU)

► Wir müssen auch im Winter genügend Eigenproduktion sicherstellen.

► Für unsere Eigenständigkeit braucht es alles, sogar Wind,

jedoch ist die Schweiz kein prädestiniertes Windland.

► Es geht nicht ohne Atomkraft.

Die Abschaltung von Mühleberg war falsch.

Nun fehlen 1500 GWh Winterstrom. Die Nachrüstung für 200 Mio. hätte sich gelohnt. Nun kosten die Miete für das Reserve-Gasturbinenanlage in Birr 470 Mio.( f. 4 Jahre) und die Wasserkraft-Reserve 296 Mio.(f. 22/23) für viel weniger Leistung.

Eduard Kiener fordert:Es braucht endlich eine umfassende und realistische Energiepolitik"Die Energiestrategie 2050 und die Energieperspektiven 2050+ sind keine zielführenden Grundlagen für eine sichere Energieversorgung."Dazu befürwortet er klar die Kernenergie:"Was ist unsere Priorität, Versorgungssicherheit und Klimaschutz oder der Ausstieg aus der Kernenergie? Man kann nicht alles gleichzeitig haben.""Der Ausstieg aus der Kernenergie ist der gewichtigste Fehler der schweizerischen Energiepolitik."___________________________________________________________________________________Für mehr Details und Begründungen lohnt es sich, den vollständigen Artikel einzusehen -> HIER in PDF.Darin sind auch Einwände einleuchtend entkräftet, auch die Bedenken gegen moderne Kernkraft.Der Begriff EP 2050+ steht für "Energieperspektiven 2050+", vom BFE zuhanden der parlamentarischen Beratungen (Grafik weiter unten -> scrollen).Zu den modernsten Kleinreaktoren SMR (u.a.) siehe den Leserbrief von Dr. Irene Ägerter "Kleine, sichere Kernkraftwerke".(Der erste soll 2028 in Betrieb gehen.) -> HIER in PDF_____________________________________________________________________________________

AKW-Betreiber betonen u.a. - Geringer Landbedarf

- weniger Schaden für die Landschaft

Webseite "Ökobilanz" Kernkraftwerk Gösgen:

► Unverbaute Landschaft – ein knappes Gut

In einem kleinen und dicht besiedelten Land wie der Schweiz sind Kulturland und naturbelassene Landschaft besonders wertvoll. Dazu passt Kernenergie perfekt:

► Bei keiner anderen Stromproduktionsart ist das Verhältnis von Landbedarf zur

produzierten Strommenge so günstig wie bei der Kernenergie. Das gilt selbst dann, wenn der Landbedarf für Uranminen und Kernbrennstoff-Fabriken mit einberechnet wird.

Windenergie: Mit Wasserkraft und Kernenergie an der Spitze der Ökobilanzen, aber bei Landschafts- und Vogelschützern unbeliebt

Zum Vergleich: Für die 1200 topmodernen Windturbinen, die nötig wären, um allein die Produktion des Kernkraftwerkes Leibstadt rein rechnerisch zu ersetzen, fehlen hierzulande gut geeignete Standorte.Technologien mit einem hohen Raumbedarf erfahren aus Natur-, Umwelt und Tierschutzkreisen oft grossen Widerstand. Denn sie können die Landschaft markant verändern und im Falle von Windenergie Geräusche verursachen sowie eine tödliche Falle für Zugvögel sein.

Link zur Webseite: Ökobilanz - Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG (kkg.ch)

16.04.2023

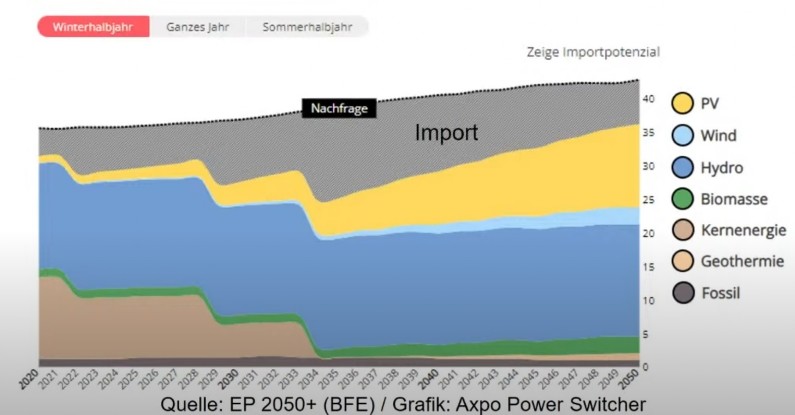

Woher der fehlende Strom? An einer Medienkonferenz wird klar: Die ES 2050 bleibt eine Importstrategie

23. 3. 2023 Medienkonferenz des aargauischen Departements Bau, Verkehr und Umwelt (RR Stephan Attiger)

Thema Strom- und Gas-Mangellage, Zwischenbilanz und Ausblick

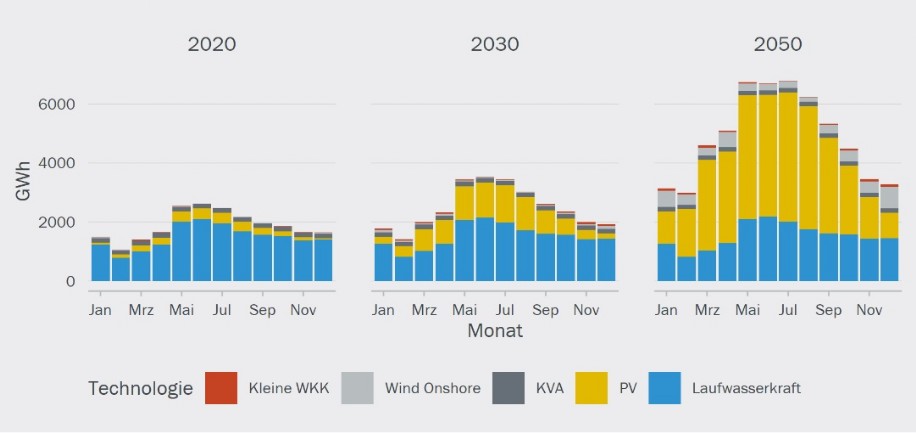

Zur Entwicklung von Stromnachfrage und -produktion wird folgende Folie gezeigt:

Was fällt auf?

► Enormer Importbedarf (Winter) nach Abschaltung der AKW: ca. 34%!Abschaltung Gösgen 2029, Leibstadt 2034Falls die Laufzeiten um 10 auf 60 Jahre verlängert werden, kommt der grosse

► Auch 2050 spielt die Windenergie eine sehr geringe Rolle: ca. 6%Einbruch später.► 2 moderne AKW (z.B. an den bisherigen Standorten Gösgen/Leibstadt)

► Denn: Woher sollten wir Strom importieren, wenn Deutschland alle AKWgenügten, um die Winterlücke zu decken, sogar bei Verzicht auf Ausbau der Wind-Produktion und Wegfall des Anteils fossiler Erzeugung (Gas). Dann hätten wir genügend Bandenergie (Grundlast) und wären Selbstversorger.

stillegt (15.3.2023) und mehr Kohle verstromt, und Frankreichs Nuklearpark nur unvollständig zur Verfügung steht?

Link zur Original-Quelle der Grafik: https://powerswitcher.axpo.com/Link zur Medienkonferenz:

Die folgende Grafik spricht für sich:Videoarchiv Medienkonferenzen - Kanton Aargau (ag.ch)► Gas ist genug vorhanden, nicht Russland ist das Problem.

Fazit: ► Wir bleiben abhängig vom französichen Atomstrom, wollen aber

im eigenen Land zukünftig keine AKW mehr.

Die Frage sei erlaubt: Was stimmt da nicht?

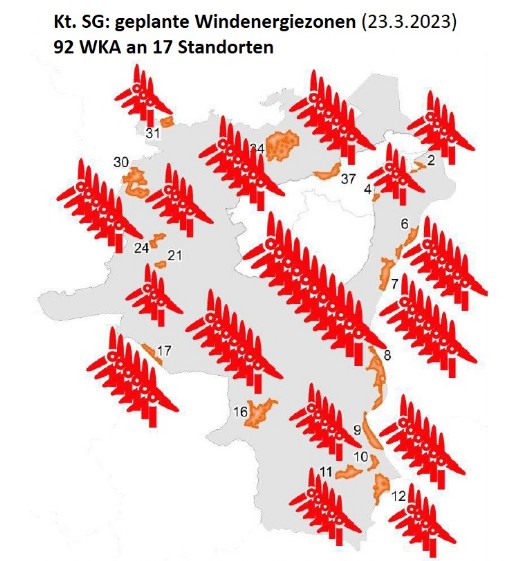

15.04.2023

Windoffensive konsequent umgesetzt:WIe das aussehen könnte zeigt der Kt. Sankt Gallen: Kantonsgebiet überstellt mit 92 Anlagen auf 17 Standorten in 39 GemeindenDagegen stellt sich die neu gegründeteKanton St. Gallen, Richtplananpassung WindenergieDie St. Galler Regierung hat eine neue Windenergieplanung vorgelegt, die alles bisherige in den Schatten stellt. Der Kanton soll mit 92 Windkraftanlagen auf 17 Standorten in 39 Gemeinden zugebaut werden. Bis 2050 sollen 300 GWh aus Windstrom produziert werden. Das ist zwölfmal so viel wie die bisherige kantonale Planung von 25 GWh. Das Windpotential hat sich nicht verändert, die neue Planung geht auf Kosten der Landschaft, Bevölkerung, Biodiversität und der Standortattraktivität.Ausführliche Stellungnahme FLSG (PDF, am Schluss auch Links zu den kantonalen Planungsstellen)

Die Gemeinde Schänis wehrt sich bereits energisch und mit sehr guten Argumenten gegen den geplanten Windpark (Nr. 17) auf ihrem Gebiet (16.3.23).

Details -> HIER

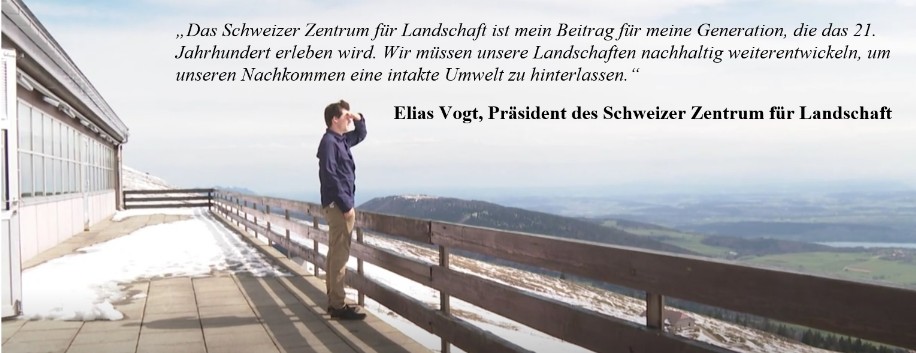

Ein neuer Schritt gegen die Verunstaltung unser wertvollen Landschaft:Die Schweizerisches Zentrum für Landschaft GmbH mit Präsident Elias Vogt hat die Direktion des Hotels Chasseral übernommen. -> Centre suisse du paysage Schweizer Zentrum für Landschaft (chasseral-hotel.ch)

Unsere VisionSeit den 1970er Jahren gibt es in der Schweiz ein neues Umweltbewusstsein. In der Primarschule besucht man Natur- und Vogelschutzzentren, Recycling ist selbstverständlich, Rauchen gilt als ungesund und der Klimawandel bedroht unsere Zukunft.Unübersehbar, aber ganz langsam, entwickelte sich in den letzten Jahren unsere extrem zersiedelte und belastete Landschaft zum wohl grössten Umweltproblem der Schweiz.Unsere Landschaft ist die wichtigste Ressource unseres Landes.Ein Landschaftsbewusstsein, um Sorge zur Landschaft zu tragen, ist in unserem Land vernachlässigt. Das Schweizer Zentrum für Landschaft möchte diese Lücke schliessen und dient als Bildungs- und Ausbildungszentrum, als kulturelle Plattform sowie als für landschaftsbegeisterte Personen von nah und fern. (Aus der Website Schweizer Zentrum für Landschaft.

17.03.2023

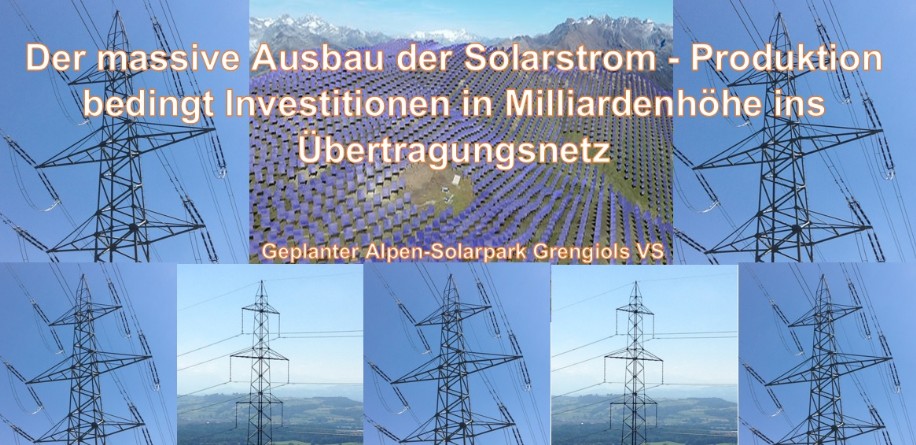

Der angestrebte Ausbau der „Erneuerbaren Energien“ setzt stark auf die Photivoltaik (PV). Von heute 8% soll die PV bis 2050 fast doppelt so viel Strom liefern wie heute die Kernkaft (AKW 2021 36.1%). (Laut NZZ, siehe unten)Die Grafik veranschaulicht diese höchst erstaunliche Voraussage

Auf die grossen Probleme, die ein derart massiver Überanteil der PV an der Stromproduktion für die Stromversorgung bringt, weist die NZZ vom 4.3.23 auf S. 7 hin."Weil im Sommer massenweise Solarstrom produziert wird, droht das Verteilnetz aus dem Gleichgewicht zu geraten. Braucht es bereits wieder einen Kurswechsel bei der Förderung von Sonnenenergie?"Hier daraus die wichtigstem Punkte:

► Probleme: a) Produktionsspitzen der PV im Sommer

b) Die Anlagen sind dezentral

► Folgen: Für den Abtransport der Produktionsspitzen muss das Netz um das Drei- bisVierfache ausgebaut werden. Kosten bis 2050 60 Mia. Fr. für ein Netz fürMaximalbelastung. Ein „Basismodell“ käme noch immer auf 30 Mia. Fr. (Studie BfE)

Eine Verringerung wäre nur möglich durch eine – politisch umstrittene – Limitierung der Einspeise-Menge.

► Warum? ● Strom muss nicht nur produziert werden, sondern auch zur gewünschten Zeit.● Im Sommer wird viel zu viel Strom produziert, der gar nicht gebraucht wird.

Nur im Winter liegt eine Stromlücke vor.

● Folge: Im Sommer sinkt der Preis gegen Null oder wird negativ.Der Absatz wird für den Produzenten uninteressant.

► Eine Forderung:

● Der stellvertretende CEO de CKW fordert deshalb, dass die Einspeisung vonSolarstrom ins Netz permanent gekappt wird auf 70 oder 50% der Leistung,

die die PV-Panels bei Maximal-Aulastung liefern können.

► Noch offen ist, wie die Politik diese Probleme lösen wird. Im vergangenen Herbst beschloss

der Ständerat, dass die Netzbetreiber die Möglichkeit erhalten sollen, die Einspeiseleistung von Solaranlagen zu limitieren.

► Speicherung? Von Speicherung ist hier nicht die Rede, aber die Möglichkeiten genügen

bekanntermassen nicht für eine saisonale Speicherung.

15.02.2023

Fragen zum Problem unserer zukünftigen Stromversorgung

Diskussion und Antworten von zwei kompetenten Fachleuten

Ein Konzentrat von Artikeln in der NZZ.

(24.1. und 31.1. 2023), Zitate kursiv.

1. Georg Schwarz

Beaufsichtigte jahrelang unsere Kernkraftwerke im ENSI, dem eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat

Diskutieren und dann wählen zwischen zwei Konzepten

► Der Verzicht auf fossile Energie und Kernkraft ist möglich.

Zusammen mit der bestehenden Wasserkraft bräuchte es- 70 Quadratkilometer alpine Solarfelder (ca. 70 Solarparks in der Grösse von Gondosolar)- 5000 Windturbinen im Jura und in den Alpen.- Dunkelflauten könnten von den Speicherseen überbrückt werden, sie stellen voll

10 TWh Reserve dar.

► Nachteil:

Unberührte Berglandschaften müssten mit Solarpanels und Windrädern zugebaut werden.Der Preis ist die Beanspruchung der Landschaft.

► Wäre der Ausbau der Dach-PV nicht günstiger? Das ist technisch die schlechteste Lösung

und teuer.Alpine Solaranlagen liefern viel mehr Strom und sind darum günstiger. Was für den Hausbesitzer rentabel sein kann löst nicht alle Probleme.

► Autarke Schweiz: Dieses Szenario (Alpinsolar, Wind, Wasser) zielt auf eine autarke

(sich selbst versorgende) Schweiz und ist bezahlbar, günstiger als massiv Dach PV plus Importe im Winter.

► Und die Importe im Winter?

Wenn alle Länder zuwenig Strom haben, weil sie ihre Produktion vor allem auf Sonne und Windumstellen, haben alle das gleiche Problem bei einer Dunkelflaute.

Wie viel Strom werden wir brauchen? Rechnet der Bund für die Es 2050 zu optimistisch?

► Heute beträgt der Jahresverbnnrauch ca. 60 TWh.

Für 2050 rechet der Bund mit 84 TWh.G.Schwarz kommt in seinen Berechnungen inklusive Speicherpumpen auf 109 TWh.Damit unterschätzt der Bund den Bedarf massiv.

Es erheben sich wieder mehr Stimmen für den Bau neuer AKW.

► G. Schwarz betont, dass er nicht für eine bestimmte Technologie plädiert.

Es geht darum, die Möglichkeiten mit Vor- und Nachteilen aufzuzeigen. Dann müsste die Politik die Weichen stellen und Hürden abbauen.

► Nachteile: Bestehendes Neubauverbot, Widerstand in der Bevölkerung.

Hingegen:

► Neue AKW haben keine grossen Kühltürme mehr.

Sie würden die Landschaft kaum beeinträchtigen.

► Für die kleinen, modularen Reaktoren gibt es bereits eine Reihe von Anbietern.

In China laufen schon 2 dieses Typs.Mit 10 Kraftwerksblöcken - an bestehenden Standorten - könnte man den zusätzlichen Energiebedarf decken. der durch den Ausstieg aus der fossilen Energie entsteht.

► Kernkraft ist die mit Abstand günstigste klimaneutrale Energiequelle.► Moderne grosse Reaktoren sind ebenfalls sehr sicher und zur Zeit günstiger

als die modularen.

Mehr Details bringen

das ganze Interview in der NZZ vom 24.1.2023

-> Energiestrategie 2050 des Bundes baut laut Experte auf Hoffnung (nzz.ch)

(Anmeldung, resp.kostenlose Registgrierung erforderlich)

oder der persönliche Blog des Energie-Experten Georg Schwarz

2. Walter Rüegg-> https://georgschwarz.ch/

Kern- und Teilchenphysiker an der ETH, dann bei ABB für Energietechnik

Man muss alle Faktoren mit einbeziehen, auch für die Photovoltaik

Sonnenenergie soll die Welt retten,

doch sie verursacht gigantische neue Probleme

Den Vorteilen der PV stehen auch grosse Nachteile gegenüber:► Unregelmässige Produktion ("Flatterstrom")Bei ungenügender Produktion müssen Ersatzsysteme einspringen: Zusätzliche Kosten,

CO2-Emissionen, zusätzlicher Rohstoffbedarf.

► Kleine Leistungsdichte: Vergleich mit einem AKW: Es bräuchte eine PV Fläche von

50-100 km2 für die gleiche Menge Strom. (Vergleich: Kanton BS 37 km2)

Beispiel: Ein Solarmodul, 1,7 m2, 20 kg, leistet pro Jahr im Mittel knapp 40 Watt.

Für die gleiche Leistung verbrennt ein AKW 40 Milligramm Uran-235.► Problem Rohstoff -> Kupfer: In 1 PV-Modul stecken gut 1 kg Kupfer. Für die obenerwähnte Fläche von 50 km2 PV (1 Mio. Dachanlagen) inkl. Wechselrichter und Kabelbraucht es etwa 50 Mal mehr Kupfer als bei einem Wasser- oder Kernkraftwerk.► Gravierende Umweltschäden: Beim Kupfer-Bergbau fallen (abgesehen von miserablenArbeitsbedingungen) gosse Mengen an hochgiftigen Bergbauschlämmen an, da man

chemische Lösungsmittel braucht, um das reine Kupfer aus dem Roherz herauszulösen.

Die PV verursacht weltweit rund 100 Mio. Tonnen dieser Kupfer-Tailings pro Jahr. (Für 1 Solarmodul ca. 200 kg Bergbauschlämme.)Eine sichere Endlagerung ist nicht in Sicht. Sie lagern heute meist in riesigen offenen Staubecken. Im Gegensatz zu radioaktiven Abfällen, die mit der Zeit zerfallen, bleiben sie dauernd hoch toxisch.

Daneben ist die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle geradezu einfach. Die Mengen sind

vergleichsweise winzig, weltweit etwa 1000 m3 pro Jahr. Noch besser: Als Brennstoff in geeigneten Reaktoren werden sie weitgehend vernichtet.

Die Photovoltaik schneidet heute in den Ökobilanzen schlechter ab als die Kernkraft.► Solar- und Windanlagen solllten wir nicht bei uns bauen, sondern dort,

wo es Sonne und Wind in Hülle und Fülle gibt.Wegen höherer Leistungsdichte fallen die Umweltschäden geringer aus. PV-Grossanlagen im Wüstengütrtel benötigen (...) kaum ein Drittel der Rohsttoffe und kosten nur einen Bruchteil.

Zum Problem "Fotovoltaik - DIE Lösung?" siehe auch unter "Windprobleme": -> DIREKTLINKEnormer Energiebedarf weltweit

► Gas- und Kohleverbrauch erreichten 2022 Rekordwerte► Im Bau oder in Planung: 476 Gigawatt Kohlekraftwerke und 859 GW Gaskrasftwerke,► Trotz mehrer Mia. Tonnen zusätzliches CO2/Jahr und viel Feinstaub ist dieser Zubaudie meisten in Asien und Afrika.

Dieser Ausbau beruht auf der Zuverlässigkeit der Anlagen. Denn mit vorwiegend Sonne und Wind kann ein Stromnetz nicht zuverlässig und wirtschaftlich betrieben werden.dringend notwendig, um ein bis zwei Mia. Menschen aus der Armut zu erlösen. Dadurchwird auch das Bevölkerungswachstum gebremst.

► 80% des Weltenergieverbrauches beruhen heute auf fossilen Rohstoffen.

An Kohle und Gas verbrennen wir über 15 Mia- Tonnen/Jahr.Davon müssen wir wegkommen.

Und die Atomkraft?

► Stromerzeugung mit PV und Wind wird nie so zuverlässig und

ressourcenschonend sein wie Kern- und Wasserkraft.

Wasserkraft ist nicht beliebig ausbaubar.Somit wird langfristig die Kernkraft dominieren.

► Heute AKW in Betrieb: über 400

► Verglichen mit modernen AKW, (zB. AP 1000, VV-ER 1200, APR 1400, HRP 1000)im Bau 55in Planung 100

kosten Solaranlagen in der Schweiz (...) zwei- bis viermal mehr, und das noch ohne

Ersatzsysteme oder Speicher.

► Die Welt wird nicht um einen grösseren Ausbau der Kernkraft herumkommen.-> LINK Solarstrom: Er ist dreckiger, als viele denken (nzz.ch)(Anmeldung, resp.kostenlose Registgrierung erforderlich)